L'église - Commune de Buzignargues

L'église de Buzignargues

Deux mots d’Histoire

Du VIème au IXème siècle, une longue période encore aujourd’hui méconnue succède à l’effondrement de l’empire romain. Le bas-Languedoc alors appelé Septimanie fait partie du royaume Wisigothique. Il faut attendre Charlemagne et les conquêtes franques pour d’une certaines stabilité politique autorise un nouvel essor économique et démographique. L’église met à profit la période carolingienne pour se raffermir et se reconstruire après les dévastations causées par les invasions successives.

Les IXème, Xème et XIème siècles sont pour l’église une grande période de développement patrimonial. S’assurer une place au paradis en donnant à l’Eglise tout ou partie de ses biens est alors une pratique fort courante. En attestent dans les cartulaires (recueil des chartes ou titres de propriété des abbayes), les dons de terres, landes, forêts que les monastères ont pour tâche de faire valoir avec l’aide des paysans qui vivent et travaillent sur les domaines monastiques.

Avec la paix se met en place une société hiérarchisée : c’est la féodalité. Sont désormais réunie, à l’orée du Moyen-âge « classique » (XIIème-XIIIème siècle), les trois composantes de la société médiévale : ceux qui combattent (les nobles), ceux qui prient (les clercs), ceux qui travailles (les paysans).

De nombreuses fondations de monastères, d’abbayes et de prieurés permettent d’organiser les campagnes. La paroisse devient l’un des cadres principaux de la vie rurale, et l’église, l’un des éléments caractéristiques du paysage. Les paroisses se multiplient aux IXème et Xème siècles. Vers l’an mil, selon la citation prêtée au moine Gerber, le pays se couvre « d’un blanc manteau d’églises ». Les paysages et l’esprit des hommes sont désormais prêts pour accueillir l’un des plus beaux courant artistique de l’occident : L’art roman.

L’art roman en Languedoc méditerranéen

De part sa situation géographique privilégiée, couloir de passage aux multiples accès, le Languedoc méditerranéen a toujours été une région largement ouverte aux grands courants civilisateurs et destructeurs. Certains s’agrégèrent et se superposèrent aux cultures autochtones pour donner des courants culturels originaux. C’est le cas de l’art roman languedocien.

L’art roman va bouleverser les formes architecturales des édifices religieux paléochrétiens, héritiers des formes des l’Empire romain. Né en Italie du Nord, il se propage en Catalogne et gagne rapidement le Languedoc. Dès le première moitié du XIème siècle, le Languedoc se trouve ainsi placé dans un vaste courant artistique qui s’étend de la Lombardie à la Catalogne et à la Bourgogne.

A Buzignargues

Située au nord du département de l’Hérault, l’église de Buzignargues est une des nombreuses églises romanes du Languedoc.

Remaniée au cours des siècles, son origine remonterait au XIème siècle. Les pierres taillées, de formes variées qui composent le mur au sud en témoignent, et traduisent des époques distinctes de construction. La fenêtre qui s’ouvre au sud est semblable au modèle rencontré dans d’autres édifices du diocèse. Le chapiteau de droite est orné de trois collerettes d’acanthes.

Les travaux de rénovation réalisés en 1985 à l’intérieur de l’église (mise à nu des pierres) ont permis de mettre en évidence les différentes couleurs de pierres calcaires.

Image satellite Google Earth Plan cadastral de 1844

Sur le plan cadastral de 1844, dit « plan napoléonien », l’église apparaît en grisé : c’est la règle pour les bâtiments ecclésiaux sur les documents de ce type.

On constate en outre l’existence d’un ilot sur la place de l’église, ilot subdivisé en quatre propriétés. Les fondations de ces maisons aujourd’hui disparues ont été observées lors de l’aménagement du tout à l’égout.

Le pont qui enjambe la Bénovie n’a pas encore été érigé en 1844 : on traverse la rivière au gué du Moulin Bas.

A quand remonte la naissance de Buzignargues ?

Les mentions les plus anciennes du village au sein des archives départementales de l’Hérault remonteraient à la fin du XIXème siècle.

Architecturalement, les parties les plus anciennes de l’église semblent appartenir à cette époque.

Cependant, quelques

observations archéologiques réalisées lors de la mise en place du réseau d’assainissement permettent maintenant de rajouter un siècle d’Histoire à l’histoire de Buzignargues.

Dans la ruelle du Café, une sépulture a été partiellement fouillée. Seuls les pieds étaient accessibles à l’étude, le reste de la sépulture étant prise sous les murs de l’ancien café. La plupart des maisons bordant la place de l’église sont en effet bâties sur le cimetière médiéval aujourd’hui disparu.

Les ossements ont fait l’objet d’une datation par carbone 14 : l’individu inhumé ici est décédé au cours du Xème siècle !

Il existe ainsi un cimetière, et donc une église, dès la fin de la période carolingienne. De cet édifice carolingien, rien ne subsiste. Peut-être en retrouverait-on les vestiges sous le sol et les murs de l’église actuelle.

L’église Saint-Nazaire de Buzignargues

L’église est aujourd’hui dédiée à Saint-Nazaire et Saint-Celses, martyres du 1er siècle de notre ère. Cela n’a pas toujours été le cas, puisque les premières mentions dont état d’une dédicace à Saint-Etienne.

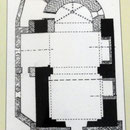

Sur le plan ci-contre, extrait du livre de P. Clément « EGLISES ROMANES OUBLIEES DU BAS-LANGUEDOC » (éd. Presse du Languedoc, 1989), les murs noirs remontent au Moyen-âge, les autres sont plus récents : ils appartiennent aux phases successives de destruction et de reconstruction qu’a connu l’édifice entre le XIème et le XXIème siècle.

De fait, c’est surtout en observant les murs de la nef que l’on peut restituer la trame de ces évènements.

Seules les photographies permettent d’observer en même temps les murs nord et sud de la nef.

Que remarque-t-on ?

Au nord, il n’y a pas de traces de reprises dans l’élévation, et l’appareil est ici identique à celui de la base du mur sud : petits blocs de calcaire lacustre sommairement équarris, mis en œuvre en assises irrégulières d’épaisseur variable, et liés avec un mortier sableux pauvre en chaux. Paradoxalement, ce mur nord, qui attire peu l’attention, remonte in extenso au XIème siècle. Abstraction faite de la sacristie et de la chapelle, il est mieux conservé que son vis-à-vis.

Le mur sud de la nef est un cas d’école pour l’archéologie du bâti :

De la base au sommet, les variations dans la taille des blocs et dans la façon dont ils sont mis en œuvre (ce que l’on appelle l’appareil), témoignent de trois chantiers, qui se succèdent entre le XIème siècle et la fin du XIIème siècle. La façade est un rajout du XIXème siècle. Auparavant, on pénètre dans l’église par la porte située dans la première travée du mur sud de la nef.

Le mur

sud Plan

intérieur Le mur nord

Il y a 100 ans … et aujourd’hui.

Le style du XIXème siècle et le style plus épuré du chœur après les travaux de 1985.

La place de la Mairie avant 1912 (l'horloge n'est pas encore installée) et de nos jours avant l'enfouissement du réseau électrique.

Commune de BUZIGNARGUES

Commune de BUZIGNARGUES